por: Clarissa Reche

Fecho os olhos e peço ajuda. Pra quem? Com quem eu falo? Me sinto doente. Meu corpo dói e meus olhos tem uma sensação estranha, como se eu tivesse chorado por horas. Mas não chorei. O choro não sai e me pego apertando os dentes com força, mandíbula contra mandíbula, sufocando o grito e nutrindo o nó que me afoga. Fecho os olhos e peço força. Pra quem? Não falo com Deus, definitivamente não. Deus é um homem barbudo de pele clara que olha pra mim lá de cima. Não, Deus não.

Estou sozinha e num desespero silencioso peço um sinal. Pra quem? Saio do trem. Atravesso a ponte erguida sobre o manto duro pelo qual os carros aceleram rápido. Eles tentam sair correndo. Eles tentam fugir o mais rápido que podem. Querem velocidade e não importa o sangue derramado. E eles se entorpecem de sangue e querem velocidade. Rápido eles enxergam muito pouco do desastre que os acompanha ao lado, não querem ver as águas podres que são o espelho da inexistência do que eles chamam de progresso. Para os mais pobres fica o cheiro, na impossibilidade de se fechar completamente em uma bolha móvel com ar condicionado. Estação Morumbi. Meio dia e vinte e três. Não sei pra quem peço, mas peço ajuda. Me sinto uma refém submetida a planos de homens ruins netos de homens ruins. E penso que eles têm armas. Muitas armas, armas grandes, armas russas e israelitas. Armas de guerra e munições de guerra. Sigo andando no calor, no sol que toca o solo estéril de concreto lisinho e limpinho. O sol, que não se importa com a ridícula tentativa de imitação de um cenário homogêneo de lugar-onde-a-grana-rola. O sol, que impõe toda sua tropicalidade para essas hordas de coitados engravatados. São muitos. Horário de almoço. Todos envoltos numa bizarra atmosfera de felicidade histérica. Não sei pra quem peço, mas peço forças porque não temos armas. Nós não temos nada e cada vez temos menos. Pelo menos tenho a mim mesma, penso enquanto navego no cardume de engravatados que, apesar das tentativas ridículas de viver no progresso, estão pingando suor nos únicos poucos minutos por dia que ficam diante do sol. Na hora do almoço. Numa felicidade histérica. Penso nos meus amigos e nos seus trabalhos. Humilhados não podem fazer muito mais do que sobreviver, constantemente ameaçados de morte, chantageados e coagidos a entregar suas dignidades humanas vendendo seus corpos a troco de quase nada. Porque precisam. E tentam não enlouquecer. Não sei pra quem peço, mas peço um sinal. Nesse canto infértil e podre da cidade. Nessa caricatura de progresso. Em meio a tantas pessoas doentes cujas vidas foram infertilizadas e apodrecidas pela escravidão que o rio não esquece e que permanece, agora cristalizada em um monumento gigantesco de vidro espelhado. Fortaleza que faz questão de mostrar sua imensidão e que ao mesmo tempo repele qualquer mínima tentativa de penetração. É preciso evitar o contágio. Peço ajuda. Peço força. Peço um sinal. Meu amigo me contou que os entregadores são obrigados a entrar nos prédios pelas docas e a subir pelos elevadores de serviço feitos de maderite. Entrar e sair sem ser visto. É preciso evitar o contágio. Uma refeição que ele entrega custa o triplo do que ele ganha em um dia inteiro. O sol, o cheiro, o suor, as pessoas engravatadas rindo, mais dez minutos de almoço, histéricas, felizes, doentes, vendidas e compradas por quase nada. E meu nó na garganta. Eu tenho ele porque tenho a mim, e pelo menos isso eu tenho! Mas sozinha é muito difícil. Peço para algo amorfo e sem sentido, difuso e que talvez por isso mesmo que insisto em pedir. Peço pela horda suada, por mim, por minha irmã e meus pais, pelos meus amigos e pelos moleques que limpam roda de carro importado no farol.

Um suspiro arranca de mim a certeza de que peço para algo muito antigo, para uma história vergonhosa que o concreto lisinho e limpinho tenta esconder mas que invade meu corpo e o toma sem pedir minimamente licença. É o cheiro do rio. Peço para o sangue. Peço para a ousadia das vidas vividas em sua plenitude. Peço pelas vidas, para que sejam vividas plenamente. Mas não temos armas de guerra nem munições de guerra. Temos apenas nós (nas gargantas). Temos apenas uns aos outros. Mas pelo menos temos isso.

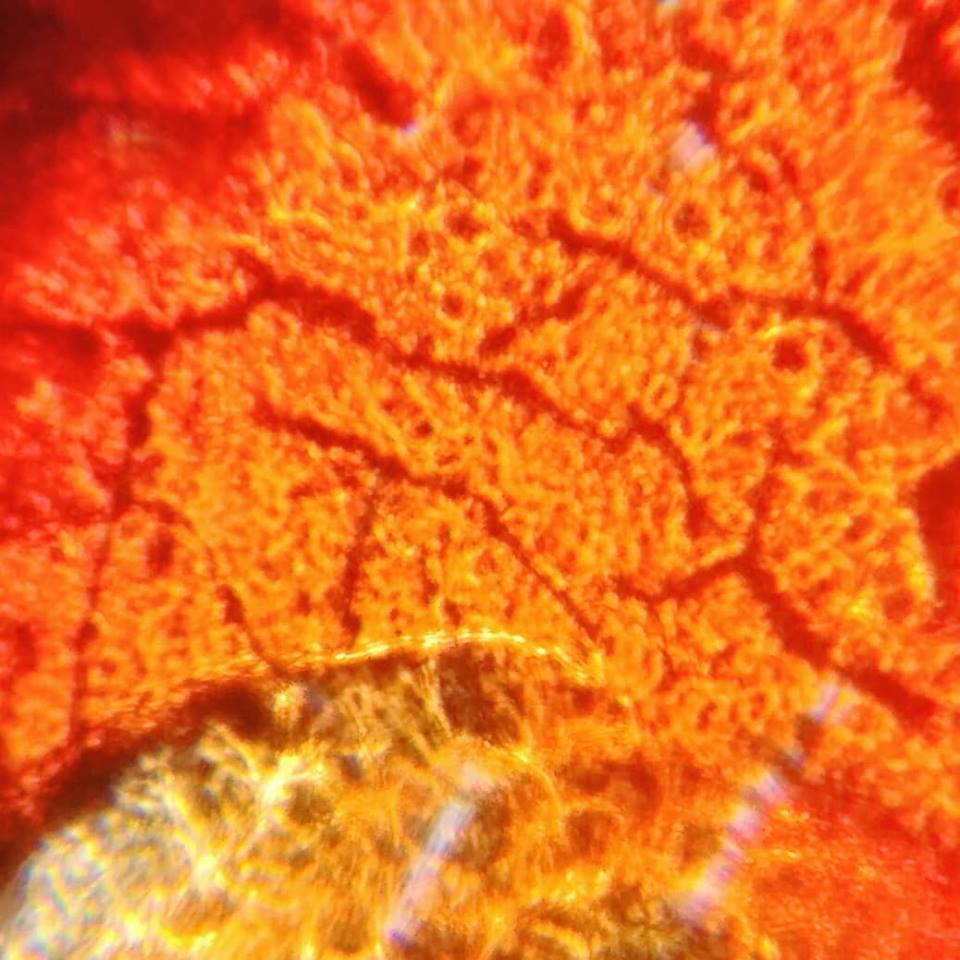

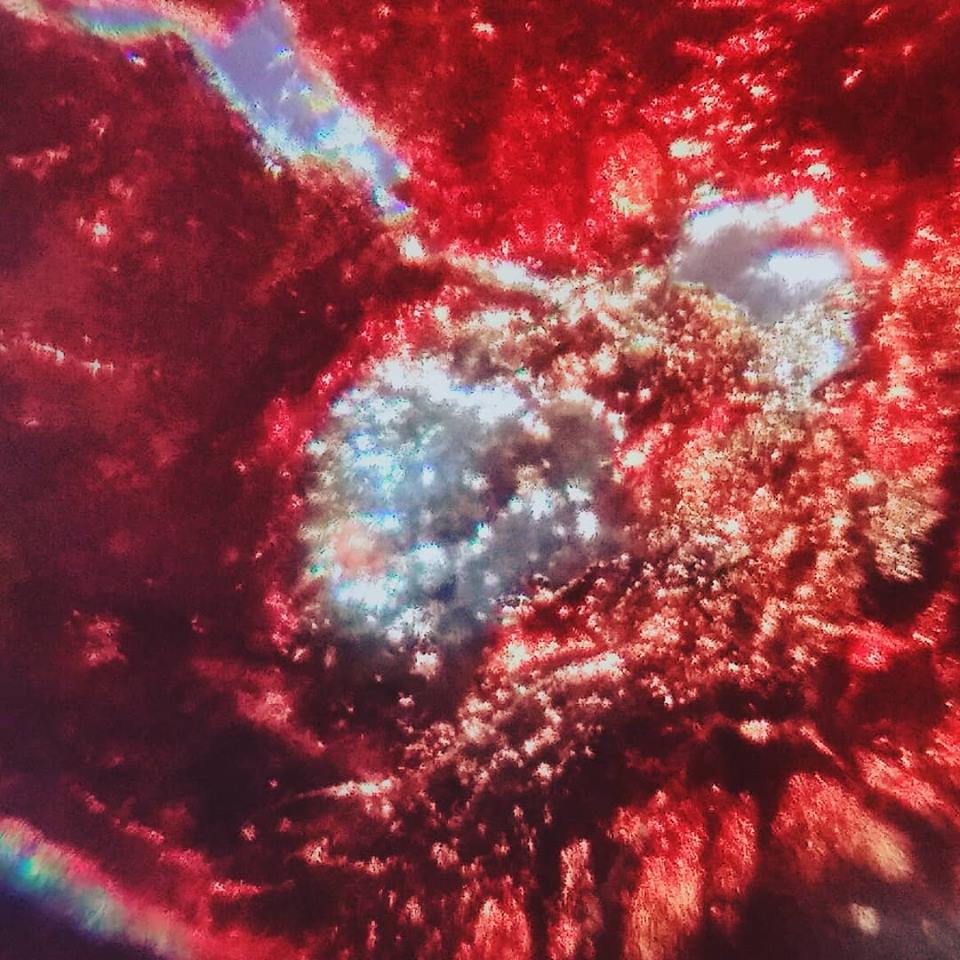

fotos: As fotos são de um ensaio que dei o nome de lua nova. Tirei as fotos com o microscópio que eu mesma construí, observando meu sangue menstrual.